Spirou – Porträt eines Helden als junger Tor

Der beste «Spirou» stammt nicht aus Franquins Feder

Dass André Franquin nicht der Schöpfer der Figur Spirou ist, dürfte allgemein bekannt sein. Dass indes der beste Band der Serie nicht vom 1997 Verstorbenen stammt, zeigt sich erst jetzt mit dem Erscheinen von «Spirou – Porträt eines Helden als junger Tor» (Carlsen, zirka 19 Franken). Der 1964 als Sohn spanischer Einwanderer in Paris geborene Emil Bravo gehört zum Kreis von Künstlern aus dem Atelier Nawak wie Lewis Trondheim, Joann Sfar und Christophe Blan («Donjon») sowie David B. («Die heilige Krankheit»). Mit dem 64-seitigen Album aus der «Spirou & Fantasio Spezial»-Edition gelingt Bravo erstaunliches: Er siedelt die Geschichte des jugendlichen Spirou im Brüssel der End-1930er an – dem Zeitpunkt der Erfindung der Figur von Robert Velter alias Rob-Vel, am Vorabend des Zweiten Weltkrieges.

Dieser Kunstgriff erlaubt zum einen, die Ursprungsgeschichte des in einem Waisenhaus gross gewordenen Hotelpagen zu erzählen, zum anderen wird damit auch ein Stück Geschichte Belgiens facettenreich beleuchtet. Als Motor der Reflexion dienen dabei vor allem die Dialoge zwischen dem jugendlichen Spirou, der, nicht nur, was Politik anbelangt, noch etwas grün hinter den Ohren ist, und dem engagierten und kecken Zimmermädchen Kassandra – gemäss Eigenbeschrieb Tochter eines Deutschen und einer jüdischen Polin, geboren in Danzing, aufgewachsen in der Ukraine und nun in Belgien lebend. Dass neben der Politik und der Skizzierung der ersten Liebe auch das Amüsement nicht zu kurz kommt, wird durch die Einführung des bereits erwachsenen Fantasio bewerkstelligt. Dem hibbeligen Möchtegern-Sensationsreporter, dem keine Methode zu krud ist, um an eine (vermeintliche) Topstory zu kommen, folgt das Chaos auf Schritt und Tritt. Schliesslich geht es sogar auf die Kappe des Hansdampfs, dass Belgien vom Krieg nicht verschont bleibt (in den er sogar selber einrücken muss). Ein eleganter, Franquin nicht zu ähnlicher, aber auch nicht zu entfernter Zeichenstil, gepaart mit zahlreichen Reminiszenzen an die adaptierte Serie und dem Einbringen zahlreicher liebevoller Details, runden das formidable Gesamturteil ab. Von Bravo erscheint übrigens voraussichtlich im April bei Carlsen der Band «Meine Mutter ist in Amerika und hat Buffalo Bill getroffen» (zusammen mit Autor Jean Regnaud). (scd)

The Umbrella Academy 1: Weltuntergangs-Suite

Kein «next big thing» – aber mehr als ein blosser Hype

Die «Umbrella Academy» ist eine zusammengewürfelte Familie aus sieben Superhelden der etwas anderen Art, allesamt im Kindsalter von einem reichen Gönner adoptiert und zu einem schlagkräftigen und noch nie gesehenen Team ausgebildet worden. Jahre später sind die Mitglieder der Umbrella Academy, von Spaceboy alias 00.01 bis zu der Violinistin Vanya aka 00.07, zerstritten und in alle Winde verstreut – bis sie der Tod ihres Ziehvaters und eine globale Bedrohung wieder vereint.

Musiker und Comic-Schaffender: Dass diese Kombination zwar selten, aber so exotisch gar nicht ist, beweisen hier zu Lande etwa Thomas Ott und der Innerschweizer Melk Thalmann. Der aktuelle Fall einer solchen Befruchtung ist eine Schuhnummer grösser, amerikanisch halt: Gerard Way, Frontmann der Alternativrock-Band My Chemical Romance und früher beim Cartoon Network angestellt, scheint mit seinem Werk «The Umbrella Academy» (Cross Cult, zirka 35 Franken) wie eine Bombe einzuschlagen. Jedenfalls in Anbetracht der Kritikerlorbeeren und des gewonnenen Eisner-Awards für die Superhelden-Serie. Und da wäre ja auch noch die Verheissung auf dem Klappentext zu nennen: «Eine Verfilmung ist in Vorbereitung!» Diese Ausrufezeichen-Euphorie gilt es etwas zu relativieren. Unleugbar ist «The Umbrella Academy» ein guter Comic, der auch mit seinem an Mike Mignolia gemahnenden Artwork von Gabriel Bá punkten kann – dieses wäre übrigens im europäischen Albenformat viel besser zur Geltung gekommen. Die berechtigte Frage stellt sich einfach, ob man nach Werken wie «Watchmen» oder «Der Dunkle Ritter kehrt zurück», die den Superheldencomic mit ihrer revolutionären Sprengkraft durchbrochen haben, das Genre überhaupt noch neu erfinden kann. Zudem ist der Plot mit seiner «X-Men»-Anlage und seinem «Zu kurz gekommenes Familienmitglied stellt sich gegen den eigenen Clan»-Grundriss so innovativ nun auch wieder nicht. Und wurde der Eiffelturm nicht auch schon in anderen Comics zerstört? Auch dass man mit Musik die Welt zerstören kann, ist spätestens seit dem unsäglichen «Globi und der Schattenräuber»-Anime nur zu bekannt. Wie auch immer: Es dürfte interessant zu sehen sein, wie Way die Story weiterdrehen wird. (scd)

Dummy Oscar 1: Der Kopf I

Herr über die Puppen

Volkswagenwerk, Wolfsburg: Tokio wird nach Deutschland geholt. Dem schweigsamen Japaner ist sein Ruf vorausgeeilt, ein genialer Konstrukteur von Crash Test Dummys zu sein. Dies stellt er gleich bei seiner Ankunft der ganzen Crew eindrücklich unter Beweis: Er packt einen Puppenarm aus seinem Aktenkoffer und sticht mit einem Messer hinein, worauf eine Blut täuschend echte Flüssigkeit herausschiesst. Tokios Dummys leben! Während es VW nur um den technischen Aspekt und effizientere Versuche geht, verlangt der Japaner, dass man um die bei den simulierten Unfällen havarierten Puppen genauso trauern solle wie beim Tod echter Menschen. Und da wäre ja noch «die schnelle Helga» (siehe Coverbild) – eine Testfahrerin und starke Frauengestalt mitten unter Männern –, zu der er eine obsessive Beziehung aufbaut, die tragisch endet. (scd)

Fuck

Verheimlichte Gefühlsstürme

Chester ist in der ganzen Schule bekannt. Denn er ist der Junge, der niemals flucht – was ihn zur Zielscheibe des Spottes seiner Mitschüler macht. Sonst verläuft das Leben des lethargischen Teenagers im Kanada der 1970er-Jahre eher ereignislos. Doch wie in jedem Lebenslauf tauchen die grossen Themen Liebe und Tod auf. Bei Chester manifestieren sie sich in Mitschülerinnen und dem Sterben seiner Mutter.

Autor und Zeichner Chester Brown offenbart mit «Fuck» (Reprodukt, zirka 29 Franken) einen grossen Teil seiner selbst. Das wird an der Figur des Protagonisten überdeutlich, die denselben Namen trägt und in derselben kanadischen Kleinstadt aufwächst wie er. Der autobiografische Band, welcher auf Deutsch bereits 1994 beim mittlerweile eingegangenen Verlag Jochen Enterprises erschien, wird nun wie andere Arbeiten von Brown bei Reprodukt neu aufgelegt. In schwarz-weissen, stets kleinformatigen Panels erzählt er in «Fuck» von seiner Jugend. Auffallend ist dabei die freie Anordnung der Bilder, die eigentlich nie eine ganze Seite in Anspruch nehmen. Oft ist das Ganze so reduziert, dass auf einzelnen Seiten nur ein winziges Panel abgedruckt ist. Was jedoch einen grösseren Eindruck hinterlässt als das Gestalterische sind die emotionalen Komponenten der Handlung. Die Tragik der Figuren ist aufwühlend intensiv. Da wäre Carrie, deren Liebe von Chester verschmäht wird. Verzweifelt fordert sie ihn permanent zum Raufen auf und stiehlt seine Sachen, um wenigstens irgendwie seine Nähe zu spüren. Oder der Protagonist selbst. In seinem Inneren brodeln die Gefühle, jedoch findet er nicht den Mut diese auszusprechen. Nicht einmal beim letzten Besuch am Krankenbett seiner Mutter vermag er ihr zu sagen, dass er sie liebt.

Plakativ könnte man «Fuck» als depressiven Bruder des Comics «Pauls Ferienjob» von Michel Rabagliati bezeichnen. Das ebenfalls biografische Werk des kanadischen Künstlers aus der Provinz bietet einige Parallelen. Wo Paul jedoch aus seinem pubertären geistigen Gefängnis herausfindet, bleibt Chester in den Ketten seiner Apathie gefangen. Somit stellt sich «Fuck» mit seinem scheinbar beliebigen Ansetzen von Anfang und Schluss als unzugänglich und insgesamt als zu intim und persönlich heraus, um wirklich ansprechend zu sein. Den Leser lässt es mit einem Gefühl der Ratlosigkeit und Befremdung zurück. (ras)

Bigfoot

Grossfuss killt die Hendersons

«Wie wärs mit einer Besichtigung des Oval Office, Mr. Oberbefehlshaber?» Sagts und entblättert sich vor ihrem Ehemann, der die Vollbusige erwartungsfroh anschaut. Seitenwechsel und Doppelseite ausfüllendes, randloses Panel: Ein drei Meter grosses Etwas durchbricht das Fenster der Holzhütte irgendwo im Nirgendwo, packt die Frau, zerfleddert den Man mit Leichtigkeit. Und sucht das Weite, die blutüberströmte Nackte unter dem haarigen Arm. Vor den Augen des vom Lärm geweckten Kindes. Dieses kehrt 31 Jahre später als gestandener Mann – immer noch geprägt von jenem traumatischen Erlebnis – an den Ort des Grauens zurück, um nun dem Biest den Garaus zu machen.

Steve Niles (Autor von «Freaks of the Heartland»), Rob Zombie («White Zombie»-Frontmann und Regisseur des «Halloween»-Remakes), Richard Corben («Schwermetall»-Zeichnerlegende): Von diesem Trio lässt sich einiges erwarten. Entsprechend gross fällt denn auch die Enttäuschung nach der Lektüre von «Bigfoot» aus (Cross Cult, zirka 29 Franken). Gewiss: Trashig ist das Werk auf jeden Fall, und es ist gewiss auch ein Verdienst, die Kehrseite der Medaille des etwa 1987er-Film «Bigfoot und die Hendersons» menschenähnlich und -freundlich dargestellten Wesens zu zeigen. Doch von der Story her wird auf vorhersehbarster 08/15-Sparflamme und im Fahrwasser diverser schnell vergessener B-Movies geköchelt. Verantwortlich für die Belanglosigkeit ist auch die völlige Absenz irgendwelcher Erklärungsmuster: Präsentiert wird ein durch und durch böser Bigfoot, der ohne einsehbaren Grund und ohne einsichtiges Schema metzelt (ausnahmslos alle sterben) und schliesslich selber in den sauren Apfel beissen muss (und natürlich überlebt genretypisch etwas, damit einem allfälligen Sequel nichts im Wege steht). Das interessanteste am Ganzen stellt das Nachwort von Christian Endres dar, der auf den kulturellen Kontext der nordamerikanischen Legende eingeht. Fazit: «Bigfoot» hat den Cross-Cult-typisch Hardcover-Einband nicht verdient und käme treffender als Miniserie in Form von vier Groschenheften daher, deren Entsorgung nicht weh tut. (scd)

Titeuf 11: Der Sinn des Lebens

Zehnjähriger philosophiert über das Dasein

Philippe Chappuis ist in der Kategorie «Show» der im Januar im Schweizer Fernsehen ausgestrahlten Sendung «SwissAward» per Zuschauervoting zum «Schweizer des Jahres» gewählt worden. Dem gemeinhin postulierten Aufkeimen der Swissness und des Nationalstolzes zum Trotz: Wer zum Teufel ist Chappuis?, mag es dem Unbedarften durch den Kopf gehen. Nun gut, zweiter Anlauf: Der Preisträger ist besser bekannt unter dem Pseudonym Zep. Bei allen, bei denen es noch immer nicht klingelt – was durchaus als Symptom für die Unterschiede des Stellenwerts des Mediums Comic in der deutschsprachigen und welschen Schweiz betrachtet werden kann: Zep ist der Schöpfer der Serie «Titeuf», welcher vor allem in Frankreich grosser Erfolg beschieden ist. Neben einer weichgespülten Adaption als Trickfilm fürs Nachmittagsprogramm soll das Werk nun auch noch den Sprung auf die grosse Leinwand schaffen.

Vor kurzem ist bei Carlsen der elfte Band des Funnys des 1967 in Genf geborenen Comic-Künstlers erschienen («Der Sinn des Lebens», zirka 15 Franken). Einordnend könnte man sagen, dass es sich dabei um eine Hardcore-Version von «Boule und Bill» des Belgiers Roba handelt: Geistreiche Humorminiaturen, prall aus dem Leben des vorlauten Titeuf, der (als frühreifer Zehnjähriger) langsam, aber sicher in Richtung Pubertät driftet – mit allen Fragen, Problemen und Fantasien, die dieser Entwicklungsschritt nach sich zieht. Parallelen zu den Abenteuern des kleinen Spirous drängen sich dabei zwingend auf, doch «Titeuf» mit seinem sympathischen Protagonisten mit der Riesentolle, auf die Spirou glatt neidisch werden könnte, kommt im Witz noch eine Spur anarchistischer daher. Gerade der männliche Leserkreis dürfte sich bei der Lektüre der einseitigen Episoden nolens volens in seine (Vor-)Teenagerzeit mit all ihren Irrungen und Wirrungen zurückversetzt fühlen. Ein kurzweiliges, erheiterndes und gleichzeitig durch das Streifen auch ernsthafter Themen gar nicht einmal so plattes Lesevergnügen. (scd)

Blood Bowl – Blut und Spiele

Tod anonymer Monstren weckt kein Mitgefühl

«Zwei todbringende Teams und ein mit Stacheln gespickter Ball» (Klappentext) – soweit die Ausgangslage von «Blood Bowl – Blut und Spiele» von Matt Forbeck und Lads Helloven (Panini, zirka 30 Franken). Und eigentlich gibt es darüber auch gar nicht viel mehr zu berichten. Denn die Handlung dieses auf dem Tabletop-Strategiespiel «Warhammer» fussenden Machwerks tendiert aufgrund der Übermacht an Kampfszenen unübertrieben gleich Null.

Das Orkgemetzel dürfte selbst Splatter-Fans kein Vergnügen bereiten, zu dröge ist die Grafik, zu konventionell und gleichzeitig unübersichtlich die Seitenarchitektur. Wenn schon, macht es wohl tatsächlich mehr Sinn, das Szenario interaktiv zu erleben – eine Videogameadaption befindet sich in Vorbereitung. Dringende Tipp: Finger weg – höchstens für absolute «Warhammer»-Afficiandos geeignet. (scd)

Ikkyu 2

Ein Mönch steigt aus

Die Saga um den buddhistischen Mönch, der im mittelalterlichen Japan Trunkenheit und sexuelle Freizügigkeit predigt, geht in die nächste Runde. Der zweiten Band von Ikkyu (Carlsen, zirka 24 Franken) zeigt die sich anbahnende Wandlung vom gehorsamen Kloster-Novizen zum Freigeist.

Die preisgekrönte Biografie von Ikkyū Sōjun des verstorbenen Autors Hisashi Sakaguchi kann das hohe Niveau halten. Beeindruckend wirkt das breite Spektrum der in schwarz-weiss gehaltenen Panels, das vom Kleinformat bis zur fotorealistisch gezeichneten Doppelseite reicht und dramatisch gekonnt eingesetzt wird. Sakaguchi wagt in diesem Band vermehrt Experimente, lässt etwa Panels sich aufgrund des gezeigten menschlichen Leids einfach auflösen und zaubert so eine perfekte Harmonie zwischen Bild und Erzählung. Das Szenario ist akkurat recherchiert und bietet umfassende Informationen zu buddhistischer Philosophie und japanischer Geschichte. Dies bringt jedoch einige Längen mit sich, die, vor allem nicht-ausserordentlich interessierten Lesern missfallen werden. (ras)

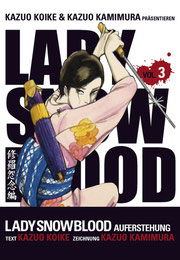

Lady Snowblood 3: Auferstehung

Nach dem Gemetzel ist vor dem Gemetzel

Yukis Rache ist vollbracht, die Peiniger ihrer Familie restlos zur Rechenschaft gezogen. Doch nach einem Vorfall, bei dem ein Fremder sein Leben für ihres hergibt, verspricht sie dem Sterbenden seine Lebensaufgabe zu erfüllen: Die schwedische Gymnastik beim japanischen Volk bekanntzumachen. Da Yuki in Folge beginnt, an einem Gymnasium die ausländische Disziplin zu unterrichten, gerät sie ins Visier von extremistischen Nationalisten. Denn es kristallisiert sich heraus, dass hinter der Gymnastikbewegung eine Gruppe steht, die das militaristische Vorkriegsjapan demokratisieren will.

Jede Fortsetzung ist ein Wagnis. Und wenn es sich um die eines Bahn brechenden Werks wie «Lady Snowblood» handelt, sind die Erwartungen umso höher. Deshalb gleich vorweg: Der vorliegende Band kann das Niveau nicht halten. Das als eine Art Epilog zu den beiden vorgängigen Bänden konzipierte «Lady Snowblood 3: Auferstehung» (Carlsen, zirka 28 Franken), geriet nach seiner periodischen Erstveröffentlichung in einer Zeitschrift in den 1970er-Jahren in Vergessenheit. Erst 2006 wurde die Geschichte als kompletter Band in Japan verlegt und erscheint nun auch auf Deutsch. Der in schwarz-weiss gehaltene Manga macht dieselbe Entwicklung wie die Filmreihe durch, die mit jedem Sequel an Qualität verloren hat. Wie könnte es auch anders sein, wenn man die Geschichte einer Figur, die ausschliesslich für die Rache erschaffen wurde, weiterspinnt? Der Plot, wie Protagonistin Yuki zur Kämpferin für demokratische Ideale (und die schwedische Gymnastik!) wird, vermag nicht zu überzeugen. Konnte man in der Hauptgeschichte aufgrund der offenen Rechnung die Blutbäder noch verstehen, fehlt nun einfach eine plausible Legitimation für die Leichenberge. Auffallend ist in diesem Zusammenhang auch, dass der Inhalt deutlich brutaler ist – gerade so, als ob dies als Kompensation für die dünne Handlung dienen soll. Im Gegensatz zu den ersten beiden Bänden, wo noch übliche Kampfdarstellungen dominierten, driftet der vorliegende Band des Öfteren ins Splatter-Genre ab. Die Altersfreigabe ab 16 sollte also beachtet werden. Dies auch, da Yuki immer noch die Angewohnheit hat, sich in jeder möglichen und unmöglichen Situation zu entblössen. (Diesbezüglich mag der Hinweis erhellend sein, dass die Geschichte ursprünglich in einem japanischen Männermagazin publiziert worden ist.) Dafür fehlen im Epilog die früheren homosexuellen Liebesszenen, was Mutmassungen zwischen der vermehrten Brutalität und Yukis sexueller Abstinenz begünstigt.

Zu Gute halten muss man Szenarist Kazuo Koike («Lone Wolf & Cub») das genau recherchierte Szenario eines Japans, das sich im späten 19. Jahrhundert im Zwiespalt zwischen Tradition und Moderne befindet. Lobenswert ebenfalls die Arbeit von Zeichner Kazuo Kamimura, dessen dynamischer Zeichnungsstil sich auch nach bald 40 Jahren nicht vor der heutigen Konkurrenz verstecken muss. Die Erzähltechnik der Panels ist wie gehabt einfach verblüffend und nimmt bereits in den frühen 1970er-Jahren Ideen vorweg, mit denen ein Frank Miller Mitte der 1980er-Jahre das Medium Comic in der westlichen Hemisphäre revolutioniert. Doch trotz dieser Lichtblicke bleibt der Band einfach ein weiteres Beispiel für ein Sequel, das nicht geglückt ist. (ras)

Dragonball Z: Die Ginyu-Saga 1

Kampf um ausserirdische Wunderkugeln

Goku und Konsorten haben die Invasion der ausserirdischen Saiyajin auf der Erde mit ihren Super-Kampfkräften verhindert. Doch der Preis dafür ist hoch: Einige Kameraden mussten

ihr Leben lassen und die Überlebenden sind schwer verletzt. Nun müssen sie einen Weg finden, um ihre toten Freunde auferstehen zu lassen, um einen weiteren drohenden Angriff auf die Erde abzuwehren. Die Lösung: Wunderkugeln namens Dragonballs, die sich auf dem fernen Planeten Namek befinden.

Mit «Dragonball Z: Die Ginyu-Saga 1» (Carlsen, zirka 14 Franken) startet ein neues Kapitel des schier endlos erscheinenden Werks von Akira Toriyama um die geheimnisvollen Drachenkugeln. Doch was lässt sich zu einem der erfolgreichsten Comics, der allein in Japan Verkaufszahlen im dreistelligen Millionenbereich aufweist und zu einem grossen Teil verantwortlich für die Etablierung der Manga in Europa ist, noch sagen? Sicherlich, dass man auf keinen Fall mit dem vorliegenden Band in die Serie einsteigen sollte. Die ursprüngliche Story um den Kampfkünstler Goku, der sieben Dragonballs finden muss, um einen Wunsch frei zu haben, ist leicht zugänglich. Doch hier wird der Unkundige mit unbekannten Charakteren geradezu bombardiert. Inklusive Gott, dessen Haut grün ist, und seinem orientalisch anmutenden Diener Mister Popo.

Bei dem vorliegenden Band wurden Standbilder der Animationsfilmserie zur ursprünglich schwarz-weissen Manga-Reihe erneut zu einem Comic umgestaltet. Das Ganze nennt sich «Anime-Comic» und erscheint nun in deutscher Erstveröffentlichung. Zwar werden Gokus Abenteuer auf diese Weise farbig, doch die Nachteile überwiegen. Im Vergleich zum lebendigen Zeichenstil des Manga wirken die Bilder im vorliegenden Band ungewöhnlich statisch und steril. Dies ist bei einem Titel wie «Dragonball», der von dynamischen Kämpfen lebt, natürlich fehl am Platz. In Kombination mit der starren Panelstruktur verpufft hier viel Potenzial. Positiv wirken nur einige Gags der gekonnten Situationskomik von Autor Toriyama, die bereits sein früheres Werk «Dr. Slump» auszeichneten. Interessierten, welche die Geschichte noch nicht kennen, wird die originale Manga-Reihe ans Herz gelegt. Diese ist zwar schwarz-weiss gehalten, kompensiert dieses Manko aber durch die stimmige Atmosphäre der Zeichnungen um ein Mehrfaches. (ras)

Eine Übersicht der bei Carlsen erhältlichen Dragonball-Bände »

Kommentar schreiben