Blotch – Der König von Paris

Ein Arschloch, das man einfach lieben muss

Borniert, ein Schleimer, wie er im Buche steht, skrupellos, ein elender Plagiator, Emporkömmling, Mitläufer und Ja-Sager, sich masslos selbst überschätzend, bis zum Geht-nicht-mehr mit Vorurteilen beladen und weder zur Reflexion fähig noch zu einer Änderung willig: Das ist Blotch, «Liebhaber alles Schönen» – seines Zeichens Verfertiger erotischer Witzzeichnungen für das reaktionäre Blatt «Fluide Glacial» im politisch turbulenten Paris der 1930er-Jahre, stets im erbitterten Kampf mit seinem Intimfeind Jean Bonnot vom Konkurrenzblatt «Le rire populaire».

Der französische Künstler Christian Hincker, besser bekannt als Blutch – derzeit mit Gemälden am Comix-Festival Fumetto in Luzern zu sehen –, liefert mit «Blotch – Der König von Paris» ein hintergründiges Meisterwerk ab (Avant, zirka 32 Franken). In je fünfseitigen, in sich abgeschlossenen Episoden wird mit entlarvendem Blick minutiös Aufstieg und (Beinahe-)Fall eines Möchtegerns aufgezeichnet. An der Akademie noch ein schlanker Studiosus mit langem Haar (und auch hier schon ein kleiner misogyner Rassist), ist Blutch über die Jahre – standesgemäss – merklich in die Breite gegangen und tritt von einem Fettnäpfchen ins nächste. In seinem Ringen um Anerkennung und Aufnahme in gewisse Kreise gleicht der Protagonist bald selber einer Karikatur. Dies hat zur Folge, dass man als Leser trotz allen verachtenswerten Zügen nicht umhin kommt, eine gewisse Sympathie für den Antihelden zu entwickeln, an dessen Exempel der damalige imperialistische Zeitgeist wohl treffender nicht illustriert werden könnte. Natürlich kann «Blotch» auch mit hohem Erkenntniswert als Reflexion über das Künstlerdasein an und für sich gelesen werden – zahlreiche Aspekte wie das unbedingte Streben zum Absoluten hin, gepaart mit dem Verabscheuen des Mittelmässigen, die omnipräsente Furcht des Verlusts der Schaffenskraft, die ewige Querele mit den Kritikern, Neidertum oder die Unausblendbarkeit des wirtschaftlichen Aspekts finden sich in der Geschichte eingebettet. Von Interesse ist auch das Thematisieren der alten Frage nach der Hierarchisierung der Künste und Stile, wobei der Comic natürlich im Vergleich zur Malerei im Urteil der fiktiven Zeitgenossen den Kürzeren zieht – natürlich zum Leidwesen Blochts. Inwiefern sich der Künstler übrigens hier auch selber ein ironiegetränktes Denkmal setzt – die phonetische Verwandtschaft der beiden Pseudonyme «Blotch» und «Blutch» ist ja mehr als augenfällig –, bleibe dahingestellt.

Erstaunlich ist der Zeichenstil – schwarz-weiss, zwischen realitätsnah und stilisiert changierend –, mit dem eindrücklich das breite Spektrum dessen aufzeigt wird, wozu Blutch fähig ist. Das Album war übrigens zunächst in Teilen in der höchst realen und einflussreichen humoristischen Zeitschrift «Fluide Glacial» Ende der 1990er-Jahre veröffentlicht worden – just da, wo im Rahmen eines Wettbewerbs Christian Hickers Talent zuerst entdeckt worden war. (scd)

Der kleine Christian

... Kind sein dagegen sehr

(Nicht gesehene) Filme mit «Stiefmäquien», der «Kaubeu» John Wayne, «Pif» (die französische «Yps»-Vorlage) der «Planet der Mädchen» und «Der Planet der Frau»: Das ist die Welt des titelgebenden Primarschülers in «Der kleine Christian» von Blutch (Reprodukt, zirka 32 Franken). Wie beim beinahe zeitgleich auf Deutsch erschienenen «Blotch» (siehe Besprechung oben), dürfte der Name des Protagonisten, der im deutschland-nahen Elsass der 1970er-Jahre eine «normale» Kindheit mit all ihren Höhen und Tiefen verlebt, auch hier nicht ganz zufällig gewählt worden sein. Im Gegensatz zum «König von Paris» kommt hier der Strich Blutchs beinahe dilettantisch und ausgesprochen heterogen daher. Dies rührt einerseits daher, dass Christians vorpubertäre Abenteuer in zwei Teilen herausgekommen sind: Während «Grundschule» (2006) durchgehend schwarzweiss realisiert wurde, ist «Mittlere Reife» (2008) rot und grau koloriert und vom Stil her noch karikaturistischer gehalten. Andererseits liegt die fehlende Einheitlichkeit im häufigen Einbinden von mit einem Augenzwinkern (respektive im tolerierten Rahmen des Copyrights) nachzuahmen versuchten Figuren anderer Zeichner begründet.

Den Plot betreffend, mag man mit Blick etwa auf Serien und Bände wie «Titeuf», «Calvin und Hobbes», «Stups und Stepke», «Der kleine Spirou» oder «Meine Mutter ist in Amerika und hat Buffalo Bill getroffen» (Besprechung siehe unten) zu Recht einwenden, dass die Idee, das Thema Kindheit mit humoristischem Einschlag (fiktional, halbautobiografisch oder wie auch immer) in einem Comic zu verarbeiten, nicht gerade von Originalität zeugt. Diese Bedenken lösen sich jedoch in Luft auf, sobald man das Buch aufschlägt: Die Grafik ist mit ihrer Skizzenhaftigkeit – die gewiss nicht jedermanns Sache sein dürfte – innovativ, Inhalt und Darstellung kommen progressiv daher. Mehr als je ein anderer Comicautor zuvor zeichnet Blutch das Bild eines ABC-Schützen, der immens von der ihn umgebenden Popkultur geprägt ist und diese in seine Fantasie einbindet. Diesbezüglich ist vor allem die Umsetzung formidabel: So wird der kleine Christian je nach Situation etwa zu Lucky Luke, Dr. Justice oder einer sonstigen damals gerade angesagten Figur. Es ist kaum möglich, sich des Charmes der jeweils wenige Seiten zählenden Episoden zu entziehen, gerade auch, zumal sich der (männliche) Leser in vielen Situation wiederfinden dürfte: Von der Lektüre verbotener Comics über das Verschandeln von «Donald Duck»-Geschichten mit Fäkal- und Sexualvokabular sowie dem Anbringen stümperhaft gezeichneter primärer Geschlechtsmerkmale bis hin zu einschlägigen Schul- und Elternhausszenen und natürlich zur ersten Liebe mit all ihren Ahnungen und Wirrnissen – und schliesslich auch zum Abschied von der Kindheit (von Blutch mit einem winkenden Playmobil-Männchen in Szene gesetzt: «Leb wohl! Wir hatten dich gern»). Grandios auch die Szene, in der Christian von Marlon Brando über die Geheimnisse des Eros und das Leben allgemein aufgeklärt wird. Ein Feuerwerk an Einfällen, immer geistreich und nie platt, voll überdrehtem Witz und dabei doch wahrhaftig – bleibt zu hoffen, dass es auch noch einen dritten Teil geben wird, in der die Pubertät so richtig durchbricht... (scd)

Ich bin Legion

Dracula hilft den Nazis

Rumänien, 1942: Die Nazis führen geheime Experimente mit einem übersinnlich begabten Mädchen durch, das andere Menschen per Gedankenkraft steuern kann. Die Resultate scheinen sogar den Kriegsausgang zu Gunsten des dritten Reichs beeinflussen zu können. Zur selben Zeit in England: Mitglieder des englischen Geheimdiensts untersuchen mysteriöse Mordfälle und versuchen parallel dazu die laufenden Experimente der Deutschen zu sabotieren. Doch sie wissen nicht, dass sich unter ihren Vorgesetzten bereits Verräter eingeschlichen haben. Und dass sogar Vlad Tepes, alias Graf Dracula, und seine Verwandtschaft eine Rolle im Komplott spielen.

Auch wenn sich der Plot von «Ich bin Legion» (Cross Cult, zirka 45 Franken) nach einem B-Movie anhört, in dem demnächst Zombie-Nazis aufmarschieren, lohnt sich ein genaueres Hinsehen. Der abgeschlossene Einzelband ist eine interkontinentale Zusammenarbeit von US-Zeichner John Cassaday, der sich vor allem mit diversen Cover-Illustrationen einen Namen gemacht hat, und dem französischen Autor Fabien Nury. Die beiden kombinieren gekonnt Elemente von amerikanischen und europäischen Comics. So paart sich eine cineastisch stimmige Atmosphäre inklusive satten, düsteren Farben mit dem angelsächsischen Gespür für die dynamische Anordnung der Panels, die Action-Szenen zeigen. Bei der Panelstruktur zeigt sich «Ich bin Legion» eher konservativ, ist solid und geht keine Wagnisse ein. Das Szenario mit den unzähligen militärischen Intrigen erweist sich als spannend und vermag zu fesseln. Mängel sind aber bei der Charakterentwicklung sichtbar: Die relativ vielen Figuren bleiben grösstenteils eindimensional und wirken austauschbar. Zudem macht die Mystery-Schiene, in die sogar Graf Dracula eingespannt wird, einen aufgesetzten Eindruck. Wenn man schon den alten Blutsauger aus der Mottenkiste holt, wünscht man sich eine plausiblere Erklärung für sein Erscheinen, als jene, die der Band liefert. Ein grosses Plus ist der Essay am Schluss des Bandes von Spiegel-Autor Stefan Pannor. In einer ausführlichen Erörterung zeigt er die Anfänge, verschiedenen Entwicklung und Kooperationen der amerikanischen und europäischen Comic-Kultur vom 19. Jahrhundert bis zum vorliegenden Band. (ras)

Meine Mutter ist in Amerika und hat Buffalo Bill getroffen

Postkartengrüsse von der imaginierten Mutter

Frankreich, 1970: Jean wird gerade von der gestrengen «Madame Moinot» in schönstem Frontalunterricht eingeschult. Zusammen mit seinem kleineren Bruder Paul lebt er das mal mehr, mal minder sorglose, eigentlich beinahe klassische Leben eines Siebenjährigen. Mit dem Unterschied, dass er keine Mutter mehr hat – bislang hat es nur niemand für notwendig befunden, ihn über ihr Ableben aufzuklären. Jean ist mit der Erklärung aufgewachsen, dass sie sich «auf Reisen» befinde. Ein Veränderung kommt in Gang, als das Nachbarsmädchen Michèle mit ihrem kindlichen Scharfsinn die Lage erkennt und dem Jungen (vermeintliche) Postkarten seiner Mutter vorzulesen beginnt: Aus Spanien, aus der Schweiz, aus Amerika...

«Meine Mutter ist in Amerika und hat Buffalo Bill getroffen» (Carlsen, zirka 33 Franken) mit seiner melancholischen und immer lebensbejahenden Grundstimmung ist ein Kleinod. In Szene gesetzt hat die aus viel Text aus dem Off aus Jeans Gedankenwelt bestehende, rührende Geschichte Emlie Bravo, der bereits durch seine Spirou-Neuinterpretation «Porträt eines Helden als junger Tor» kürzlich höchst positiv aufgefallen ist. Vom Artwork her und auch thematisch erinnert diese Erzählung über das Phänomen der Kindheit und auch über den Verlust der Naivität zuweilen frappierend an die Arbeiten des Altmeisters Sempé («Der kleine Nick») – was durchaus als Kompliment verstanden werden darf und auch soll. Da beinahe zum selben Zeitpunkt erschienen, mag «Meine Mutter» etwas im Schatten des ungleich exaltierteren «Kleinen Christian» von Blutch (siehe oben) stehen, was möglicherweise auch mit der zwar an sich sehr schönen Grafik von Jean Regnaud zu tun haben mag, die mit ihrer häufigen Absenz klassischer Panels und der Fokussierung auf die klar von den Bildern abgegrenzte Erzählerstimme auf den ersten Blick mehr an ein Bilderbuch als an einen Comic erinnert. Wie so oft, lassen sich die beiden Werke aber eigentlich auch gar nicht wirklich miteinander vergleichen, so dass sich eine klare und verbindliche Rangordnung erstellen liesse. Tipp: Beide anschaffen. (scd)

D.I.J.D.S.D. – Das ist ja das Schöne daran

Ein bunter Strauss an Sinnfreiheiten

Nein, mit dem Medium Comic – also mit sequenzieller Kunst – hat das wirklich wenig bis gar nichts zu tun. Höchstens mit dem in der Wortwurzel gegebenen Verweis auf das Element des Komischen. Und trotzdem sind die eigenwilligen Werke des Urner Künstlers Luca Schenardi am diesjährigen Comix-Festival in Luzern gezeigt worden, was wohl mit der progressiven Ausrichtung des Fumetto zu erklären ist. Im Rahmen des dortigen Förderprogramms erscheint nun auch die Publikation mit dem zungenbrecherischen Titel «D.I.J.D.S.D. – Das ist ja das Schöne daran» (zirka 9 Franken), womit gemäss dem Herausgeberverlag Edition Moderne «ironisch-zynisch auf die Abkürzung 'DSDS – Deutschland sucht den Superstar'» Bezug genommen werde. Dies evoziert unweigerlich Erinnerungen an Stefan Raabs (früher lanciertes und natürlich ungleich kommerzielleres) «SSDSDSSWEMUGABRTLAD»-Projekt.

Das Urteil über das dünne Bändchen fällt – aller Gefahr des Vorwurfes der Nestbeschmutzung und der Engstirnigkeit und der Benamsung als Spielverderber sowie der prinzipiellen Löblichkeit des Vorhabens und der ehrlichen Mitfreude am Erfolg eines Künstlers aus der Region zum Trotz – ambivalent aus. Gewiss: Schenardis Oeuvre ist mit seinem Einfallsreichtum und seinem Nonkonformismus höchst charmant. Man muss sie einfach gernhaben, diese realistisch gemalte Ziege mit dem Smiley-Gesicht, diese MG-bewehrten Ewoks auf Eis, diesen Death-Metal-Gitarristen, als Bruch eingefügt ins idyllische Familienfoto in schwarzweiss, diese Micky Mäuse in Schweizerkreuz-Unterhosen. Nur: Das Ganze nutzt sich halt – gerade auf Heftgrösse reduziert – schon extrem schnell ab. Was bleibt, sind witzige Motivkompositionen mit dem gewissen Etwas ohne erkennbaren Kontext – wo genau findet sich denn die postulierte «Zeit- und Gesellschaftskritik»? –, als Kunst durchaus legitimierbar durch die massenhafte Produktion und den angewandten Montage- und Neuinszenierungs-Stil. Das Heft kann den Touch eines (zu spät herausgekommenen?) Ausstellungsführers nicht verleugnen, wobei ein einordnendes Vor- respektive Nachwort leider fehlt. Vielleicht hätte es tatsächlich mehr Sinn gegeben, die Sammlung als Leporello-Postkartenset herauszugeben, was keineswegs pejorativ gemeint ist. Wie auch immer: Letztlich ist es bei aller Polemik schön, endlich etwas Greifbares von Schenardi in den Händen halten zu können. Punktum. (scd)

Der letzte Incal: 1. Die vier John Difool

Verzweifelter Nachhall früherer Genialität

«Ich muss mich erinnern…»: Mit diesem Ausspruch des Protagonisten John Difool, der sich gerade im freien Fall in einen Säuresee, der noch hunderte Meter unter ihm liegt, befindet, beginnt und endet die wegweisende Hexalogie «Der Incal» (1981-85) von Alexandro Jodorowsky und Moebius («Arzach», «Die hermetische Garage»). Mit derselben Szene beginnt über zwei Jahrzehnte danach sinnigerweise auch der Auftaktband «Die vier John Difool» zum «Der letzte Incal»-Kapitel (Ehapa, zirka 22 Franken).

Als bekennender Anhänger der Ursprungs- und mit einigen Abzügen auch des Nachfolgezyklus «Vor dem Incal» (ein Prequel), bleibt bei aller Freude, dass sich nach längerem noch einmal etwas bei dieser SciFi-Saga tut, nicht mehr, als zu konstatieren, dass «Die vier John Difool» insgesamt leider eine herbe Enttäuschung darstellt. Vom grafischen Aspekt her – in Szene gesetzt von José Ladrönn – vermag das Werk zwar durchaus zu überzeugen: Nach der inzwischen nicht mehr wirklich zeitgemässen Ausführung der ersten Bände durch Moebius und der keineswegs überzeugenden Photoshop-Farbverlauf-Orgie bei der Neukolorierung der Sammelbände wird mit der sehr kunstvoll anmutenden, in matten Farben und bei Massenszenen enorm detailreichen realisierten Gestaltung der ideale Rahmen für die abgedrehte Space-Opera geschaffen. Auch die etwa an Boucq erinnernde schwülstige Gestaltung des Konterfeis des «Detektivs Klasse R» weiss zu gefallen.

Unglücklicherweise vermag dies allein den schwachen Plot – sofern man überhaupt von einem Plot sprechen kann – in keinster Weise aufzufangen: Der Grossteil der 64 Seiten wird nämlich von Baller- und Fluchtszenen beherrscht, wobei Logik und Innovation auf der Strecke bleiben – von einer sich entfaltenden Story ist nicht viel bemerkbar. Übrig bleibt – so brutal das tönt – höchstens eine selbstreferentielle Spielerei, das Einbringen früherer Elemente, das einer wahren Bedeutung beraubte Selbstzitat, das Heraufbeschwören des unwiderruflich verloren gegangenen alten Geistes. (scd)

Der Fotograf 3

Ein hautnah erlebbar gemachtes Stück Geschichte

Farbige Comicpanels, gepaart mit Schwarz-weiss-Fotografien – weites, kriegdurchzucktes Land: Im dritten, abschliessenden Band der Doku-Graphic-Novel «Der Fotograf» (Edition Moderne, zirka 45 Franken, siehe Leseprobe) begibt sich das gezeichnete Alter Ego des Journalisten Didier Lefèvre nach der Begleitung eines «Ärzte ohne Grenzen»-Einsatzes Mitte der 1980er-Jahre auf den beschwerlichen Rückweg von Afghanistan nach Pakistan. Als dieser – von seinen einheimischen Begleitern verlassen – unter widrigen Umständen auf einer Passhöhe strandet und sein Pferd zusammenbricht, hat Lefèvre den Tod vor Augen. Und greift gleich einem Reflex zum Fotoapparat, um eine (vermeintlich) letzte Aufnahme zu machen – ein Panoramablick auf eine garstige, von Schneewehen durchzogene Felslandschaft, der eindrucksvoll auf einer Doppelseite Eingang ins Album gefunden hat.

Die von Fréderic Lemercier und Emmanuel Guibert kunstvoll gefertigte Assemblage aus Comic, historischen Aufnahmen und Tagebucheinträgen des im Jahr 2007 verstorbenen Lefèvre verdient zur Recht höchste Aufmerksamkeit. Wer sich für einen Blick auf die Zeitgeschichte aus unmittelbarer Erfahrung und neue Formen des Erzählens interessiert, muss zwingend zugreifen. (scd)

Long John Silver 1

Fuffzehn Mann auf des toten Manns Kiste...

Es ist ruhig geworden um den berüchtigten Piraten Long John Silver. Nach seiner Rückkehr von der Schatzinsel hat er in Bristol ein Wirtshaus eröffnet, doch für einen Mann wie Silver ist das kein Weg, um alt zu werden. Als ihn die schöne Lady Hastings aufsucht, um ihn für die Suche nach den sagenhaften Reichtümern der verschollenen Stadt Guyanacapac anzuwerben, kann er nicht ablehnen. Silver bricht auf zu seiner letzten Reise, zu seinem größten Abenteuer.

Wer Bücher wie «Die Meuterei auf der Bounty» und «Moby Dick» oder die Comicserie «Der rote Korsar» verschlungen hat, wird garantiert auch «Long John Silver» – quasi ein inoffizielles Spin-off von Robert Louis Stevensons Klassiker «Die Schatzinsel» – von Xavier Dorison und Mathieu Lauffray lieben. Von der Quadrologie liegt nun der erste Band «Lady Vivian Hastings» (Carlsen, zirka 22 Franken) vor. Die Grafik kommt leider oft etwas gar kommun und allzu abenteuergenre-typisch daher, doch die Bildkomposition ist stellenweise wirklich brillant geraten – gerade beispielsweise dort, wo auf zwei Seiten die Unterwerfung der Eingeborenen Südamerikas durch die Konquestadoren nacherzählt wird. Mit der Figur des Doktor Livesey wurde ein interessanter Erzähler gewählt. Leider ist der Einstieg etwas gar harzig und es vergeht eine Ewigkeit, bis endlich Long John Silver die Bühne betritt. Es lässt sich aber unschwer erahnen, dass auf dem entbehrungsreichen Weg zum (imaginären?) Schatz im Urwald noch einiges auf die Protagonisten zukommen dürfte. (scd/pd)

100 Bullets 3 & 4

Hard Boiled bis zum Exzess

100 Schuss nicht verfolgbare Munition – und eine offene Rechnung zu begleichen: Das ist die Ausgangslage der Serie «100 Bullets». Dieses Szenario der straffreien Vergeltung wird in der Wiederveröffentlichung der zunächst bei Speed publizierten Bände 3 und 4 – «Alle gute Dinge» (Panini, zirka 30 Franken) und «Abservierte leben länger» (zirka 47 Franken) – einmal mehr in allen Facetten durchgespielt. Damit fehlt nur noch die Publikation des fünften Bandes «Du sollst nicht töten» zur Komplettierung der «100 Bullets»-Backlist. Das Dreamteam Brian Azzarello und Eduardo Risso liefert wieder ein buntes Panoptikum an ausgelebten und nur zu oft nicht ganz nach Plan ausfallenden Rachefantasien. Die Grafik ist gewohnt superb, die Erzählweise innovativ – und an Brutalität wird nicht gespart. (scd)

Fables 8

Okzident trifft auf Orient

Während in den Staaten ist bereits der 12. Sammelband auf dem Markt ist, können sich jetzt die Leser hierzulande den achten Band «Arabische Nächte (und Tage)» der preisgekrönten Serie «Fables» von Bill Willingham und Mark Buckingham zu Gemüte führen (Panini, zirka 30 Franken). Hier machen die Figuren aus Grimms Märchen Bekanntschaft mit dem Personal aus den arabischen Pendants.

Bemerkenswert ist die für sich alleine stehende Geschichte «Die Ballade von Rodney und Jane», in der ein Holzsoldat Gefühle zu entwickeln beginnt – zugegeben ein uraltes Motiv – und sich in eine Holzschnitzerin verliebt, die sein bei einem Kampf in Mitleidenschaft gezogenes Bein reparieren soll. Beide wünschen sich nichts sehnlicher, als zu Fleisch und Blut zu werden, um sich auch körperlich nahe sein zu können. Doch nicht alles verläuft nach Plan... Stimmig mit im Gegensatz zum Hauptplot höchst sparsamem Einsatz von Farbverläufen in Szene gesetzt hat die Mär Jim Fern. (scd)

Y – The Last Man 9

Der Mann mit den drei Milliarden Frauen

Anfang des 21. Jahrhunderts sterben aus unbekannten Gründen jegliche Säugetiere mit dem X-Chromosom augenblicklich aus. Nur der New Yorker Yorick Brown und sein Affe Ampersand wurden von der Katastrophe verschont, die nahezu jegliches männliches Leben ausgelöscht hat. Seine Suche nach der Ursache führt ihn um die halbe Welt. Im vorliegenden Band findet Brown sich in Hongkong wieder, wo er die Hintergründe des Massensterbens erfährt und ins Visier der Verantwortlichen gerät.

Mit «Mutterland» (Panini, zirka 30 Franken) erscheint der neunte und vorletzte Band der US-Erfolgsserie «Y – The Last Man». Autor Brian K. Vaughan («Ex Machina», «Die Löwen von Bagdad»), der bekannt für seine innovativen Szenarien ist, wagt sich mit seinem Epos um den letzten Mann auf Erden an ein Monumentalwerk. Penibel durchdacht, zeigt er die Konsequenzen einer Welt auf, in der es keine Männer und damit auch nur noch eine kleine Zahl von Militärs, Piloten, Bauarbeitern – und Schwerverbrechern gäbe. Dabei lässt Vaughan immer wieder subtil Kritik an aktuellen gesellschaftlichen Problemen durchschimmern. Zudem räumt er interessanterweise mit der verbreiteten Vorstellung auf, dass eine von Frauen regierte Welt ungemein friedvoller wäre. Gezeigt wird ein eindrucksvolles, psychologisch vielschichtiges Porträt einer Menschheit, die sich bewusst wird, dass sie spätestens in knapp einem Jahrhundert aussterben wird und gegen den Fatalismus ankämpfen muss. Das Gestalterische kann mit dem exzellenten Plot leider nicht mithalten. Die Zeichnungen von Pia Guerra und Goran Sudžuka sind stilmässig dem traditionellen, amerikanischen Superhelden-Genre zuzuordnen und mit denen eines Stan Lee («X-Men») vergleichbar. Insgesamt ist die Gestaltung ästhetisch und transportiert den Plot problemlos, wirkt jedoch etwas unambitioniert. Dies zeigt seinen Einfluss auf die Figuren, die dadurch nahezu austauschbar werden und damit sogar der Übersetzerin ein Ei legen. Diese lässt nämlich an einer Stelle eine Amerikanerin statt eine Russin gebrochen sprechen – die beiden unterscheiden sich lediglich durch eine Gesichtsnarbe. Zudem zeigt sich die Panel-Struktur konservativ und wagt nur selten spezielle Bildformate oder Perspektiven. Trotzdem bleibt «Y – The Last Man» eine der aussergewöhnlichsten Comic-Serien der letzten Jahre, die man sich aber unbedingt komplett und chronologisch zu Gemüte führen sollte.

Für Neukäufer besteht ebenfalls die Möglichkeit die Serie in einer «Deluxe Edition» zu erwerben. Diese umfasst im Gegensatz zur ersten Auflage vier statt zehn Bände. (ras)

Sandman 5

Ein Kuckuckskind träumt von sich selber

Ein riesiges, hundeähnliches Wesen, das in New York seine Herrin sucht und von der Army niedergemäht wird, obwohl es friedfertiger nicht sein könnte. Barbie, die mit dem Transvestiten Wanda (später wird sie auf seinem/ihrem Grabstein den Geburtsnamen Alvin mit pinkem Lippenstift dick durchstreichen) in einer WG wohnt, just unterhalb von einem punkigen Lesbenpaar, von dem die eine – Vegetarierin aus Überzeugung – Angst hat, als Schwangerschaftstest ein Kaninchen schlachten zu müssen. Ach ja, im selben Haus wohnt ja auch noch der mürrische und sich ganz nebenbei Vögel einverleibende George, und da wäre auch noch der bedrohliche Kuckuck und ein sprechender Papagei, Affe und eine Ratte im Trechcoat, die in irgendeiner Parallelwelt auf Rettung hoffen – und ein in einem Hexenritual an die Wand genageltes Gesicht, das Antwort auf viele Fragen geben soll. Das sind unzweifelhaft Ingredienzien, die auf einen aussergewöhnlichen Comic, angesiedelt im Graubereich von Wirklichkeit und Traum, von Realität und Mythos, schliessen lassen – zu Recht.

Und natürlich ist es immer dieselbe Sache bei Serien, die zahlreiche Bände umfassen: Lohnt es sich noch einzusteigen, macht sich die Anschaffung denn auch wirklich bezahlt, wird man die Bände tatsächlich auch mehrmals zur Hand nehmen? All diese Fragen können bei «Sandman» (1989-1996), einem zehnbändigen, mit zahllosen Preisen überhäuften Zyklus von Neil Gaiman, umgesetzt von zahlreichen talentierten Zeichnern, getrost bejaht werden – und zwar immer wieder aufs Neue, wie der Reprint des siebten Bandes «Über die See zum Himmel» (Panini, zirka 36 Franken) eindrücklich zeigt. Das Versprechen auf der Einbandrückseite, dass die Bücher «Sandman»-Bibliothek «sowohl in der Reihenfolge ihres Erscheinens als auch einzeln gelesen werden können», wird hier gleich doppelt eingelöst, zumal es sich hier wirklich um eine komplett eigenständige Storyline handelt, in der zudem Sandman, der Herr der Träume, als Person nur am Rande vorkommt. Ein möglicher Einstieg also, der einen mit der Gewissheit zurücklässt, dass am Ende garantiert jedes Detail eine Rolle spielen wird, um «Sandman» in letzter Konsequenz zu begreifen. (scd)

Besprechung der ebenfalls bereits erhältlichen Bände 6 & 7 in Vorbereitung

Yakari und grosser Adler

Ein Junge, auf den man sich verlassen kann

Mit «Yakari und grosser Adler» und «Yakari und der weisse Bison» (Salleck, je zirka 22 Franken, Hardcover) sind die beiden ersten Bände der von 1978-2001 auf Deutsch bei Carlsen erschienen Reihe um den Indianerjungen, der mit den Tieren sprechen kann, wieder greifbar. (Salleck hatte «Yakari» ab Band 27 übernommen; einige der Bände sind bereits wieder vergriffen, was einen Hinweis auf die Popularität der Figur gibt, deren Abenteuer inzwischen auch als Zeichentrickfilme adaptiert worden sind.) Gerade der Erstling der inzwischen 34 Bände umfassenden, noch immer laufenden Serie von Derib («Buddy Longway») und Job überzeugt nach wie vor und kann durchaus auch von Erwachsenen mit Gewinn gelesen werden.

Für Kinder eignet sich «Yakari» zweifelsohne als guter Einstieg in die Welt der Comics – nicht nur aufgrund der indirekten Vermittlung von Werten wie Freundschaft, Mut oder Toleranz über die Geschichten, sondern auch aufgrund des gelungenen Artworks und der unaufgeregten Erzählweise. Man darf zudem aber den Umstand nicht aus den Augen verlieren, dass via «Yakari» zwar viel über die Lebens- und Denkweise der Indianer – das Bild des «edlen Wilden» dominiert – vermittelt, jedoch mindestens ebenso viel an Vorwissen vorausgesetzt wird. Ebenfalls ein gewisses Verständnis benötigen die Traumpassagen sowie die Eigenart des Changierens zwischen realen und mythologischen Welten. (scd)

Übersicht über die auf Deutsch erschienenen «Yakari»-Bände »

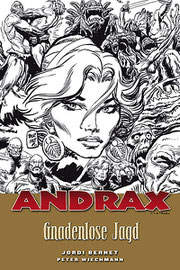

Andrax 5

Vier Fäuste im Zeit-Chaos

Sie prügeln sich durch Mittelalter, Urzeit und den wilden Westen – und sind dabei mit dem Düsenjäger unterwegs. Der durch Zeit und Raum katapultierte Michael Rush alias Andrax und sein treuer Sidekick Holernes ziehen weiter durch die eigenwillige Mischung aus Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit. Dabei erhalten sie Schützenhilfe von Vincent van Gogh, bekämpfen reihenweise Monster und geraten ins Visier des Sensenmannes höchstpersönlich.

Mit «Gnadenlose Jagd» (Cross Cult, zirka 32 Franken) erscheint der fünfte und letzte Band der «Andrax»-Reihe aus den 1970er-Jahren. Die Geschichte lebt von Episoden, die meistens nach demselben Schema ablaufen: Das Duo findet eine ungerechte Situation vor und verkloppt die Bösen, ohne das ein Tropfen Blut fliesst. Hört sich repetitiv an – und ist es auch. Zudem haben die Protagonisten nach jedem geschlagenen Gegner einen flotten Spruch auf den Lippen. Dabei kommen zwei, drei gelungene Kommentare vor. Der Rest besteht jedoch aus Kalauern oder wirkt erzwungen. Man könnte Andrax und Holoernes fast als Bud Spencer und Terence Hill des Fantasy-Genres bezeichnen. Erstaunlich ist auch, dass mit dem vorliegenden Band die Serie endet, aber doch kein richtiger Schluss präsentiert wird und die Leserschaft im Unklaren gelassen wird. Positiv zu erwähnen sind die detaillierten, schwarz-weissen Zeichnungen des Spaniers Jordi Bernet («Torpedo», siehe Besprechung des Abschlussbandes), die aber leider in eine allzu konservative Panelstruktur gezwungen werden. Das Fazit zur «Andrax»-Reihe lautet: Zu trashig, um sie richtig Ernst zu nehmen und zu gut, um sie in die Ecke zu schiessen. So ist dem Kult-Comic zwar Respekt zu zollen, aber richtig dafür begeistern können werden sich nur Fans und jugendliche Leser. (ras)

Dragonball Sammelband 1

Hinterwäldler sucht Wunderkugeln

Son-Goku führt ein einsames, aber unbeschwertes Leben in der Wildnis. Doch dies ändert sich, als die junge Technikexpertin Bulma seinen Weg kreuzt und ihm erzählt, dass sie Dragonballs sucht. Wer diese sieben Wunderkugeln, die über die Welt zerstreut sind, an einem Ort zusammenbringt, hat einen Wunsch frei. Da Son-Goku sich weigert, seinen Dragonball rauszurücken, muss Bulma den geschickten, aber einfältigen Kämpfer mit auf die abenteuerliche Reise nehmen.

Mit der Neuauflage von «Dragonball» (Carlsen, zirka 3 Franken Einführungspreis für den ersten Band – ab Band zwei zirka 10 Franken) erscheint der Manga-Klassiker im Platz sparenden und preiswerten Mini-Format-Doppelband. Die Original-Geschichte um den dümmlichen Ausnahmekämpfer und seine Freunde präsentiert sich erfrischend unkompliziert. Bevor die unzähligen Nachfolger mit ihren langatmigen und endlos scheinenden Kampfszenen aufkamen, bestach die Serie mit stringentem Plot und unbekümmerten Humor. Die anarchische Situationskomik, bei der Panellinien zerstört werden und sogar der Comiczeichner selbst verunglimpft wird, ist der grösste Pluspunkt der Serie. Positiv wirken sich auch die sehr detaillierten, schwarz-weissen Zeichnungen und das abwechslungsreiche Panel-Schema aus. Irritierend ist nur die schwankende Zeichenqualität zwischen den Episoden, die je nachdem manchmal zu hell oder zu dunkel geraten ist. Die Neuauflage eignet sich am besten für Leser, welche nur von der Kult-Reihe gehört haben und nun die Mitursache des Manga-Booms im deutsprachigen Raum kennen lernen möchten. (ras)

The Goon 2

Von der Monsterjäger-Front nichts Neues

«The Goon» von Eric Powell ist ein zweischneidiges Schwert: Zugegeben, einerseits bereitet es auch im zweiten Band «Was ein Elend!» (Cross Cult, zirka 35 Franken) – auch einer erwachsenen Klientel – enormen Spass, dem titelgebenden Protagonisten und seinem ungleich stilisierter gezeichneten Sidekick Franky dabei zuzusehen, wie diese im Zuge ihres ewigen Kreuzzugs gegen den Zombie Priester und seine Kohorten monströse Kontrahenten an die Wand nageln, Spukhäuser dem Erdboden gleichmachen, mit ihrem Ami-Schlitten eingefrorene Zombies in tausend Stücke zerpflügen oder ganz nebenbei Weihnachten retten.

Andererseits ist's halt – ultraschwarzer Humor, spleenige Einfälle und markige Sprüche en masse zum Trotz – schon auch einfach immer mehr desselben. Die Plot-Anlage lässt auch gar nicht mehr zu. Wer's mag, ist auf jeden Fall gut damit bedient. Und dem Autor einen Strick daraus drehen kann man ohnehin nicht – dafür ist die Serie mit ihrem anarchistischen Touch schlichtweg zu sympathisch. Dazu tragen auch die an «Mad» gemahnenden Fake-Werbungen bei, in denen etwa ein «Lobotomie-Baukasten» und andere makabre Ware feilgeboten wird. Auch als schräger Trickfilm im Stil einer «Ren & Stimpy Show» wüsste «The Goon» übrigens sicherlich sehr gut zu gefallen – von den traumatisierten Kids einmal abgesehen. Band 3 «Meine mörderische Kindheit (und anderer bittersüsse Geschichten)» ist auf den Mai terminiert. (scd)

Kommentar schreiben